Rogelio Meléndez Tercero. Colegiado nº 601

Apuntes para el conocimiento histórico, geológico y minero del los yacimientos de hierro de Los Cotos Wagner y Vivaldi, situados a nr oeste de la provincia de León.

Introducción

El presente artículo, sirve para incrementar el conocimiento geológico, minero e histórico de estas importantes, minas del oeste de la provincia de León y que justamente ahora se pretenden volver a poner en actividad. Se muestran un notable conjunto de datos que recientemente se ha podido consultar, gracias a la generosidad de una serie de personas y entidades, citadas más adelante. El objetivo de este trabajo es conservar la memoria geológica y minera de esta comarca del Bierzo y su entorno. Es muy necesario hacerlo pues el recuerdo del pasado minero de cualquier territorio forma parte de su patrimonio cultural. En este artículo se han recogido las informaciones más curiosas, acerca de estos yacimientos de hierro ubicados entre dos destacadas ciudades de la provincia de León: Ponferrada y Astorga.

Un poco de historia

El conocimiento de la existencia de yacimientos de hierro en la zona del Bierzo posiblemente se remonta a la época del Imperio Romano. No obstante y en nuestro estado actual de conocimientos y al margen de los resultados de las excavaciones arqueológicas que se hayan podido realizar, es sólo a partir de la Edad Media (1) cuando empiezan a existir minas de hierro de cierta entidad y supongo que en algún o algunos documentos medievales haya alguna alusión en este sentido. En cualquier caso la primera referencia documental que yo conozco, es posterior a la Edad Media. En el Registro General de Minas de la Corona de Castilla (publicado en 1832) el dato más antiguo que visto y que se refiere a los yacimientos de hierro objeto de este artículo, es del año 1605.Esta referencia ya fue citada hace años por Francisco Arias Ferrero y C. Menéndez Suárez (2). Es una noticia muy escueta, en la que se citan tres minas de hierro descubiertas en término de “Molina Seca”, jurisdicción de la villa de Ponferrada. Quizá más bien sería en las proximidades o en la zona de Molinaseca (3).

En los años finales del siglo XVIII (Informe de Datoli, año 1797) ya se cita expresamente la explotación del yacimientode hierro de Paradasolana, que ahora nos ocupa. No obstante y como luego s e explicará quizá esa referencia no es, , referente al yacimiento que se explotó con intensidad a partir de mitad del siglo XX , si no a otra explotación artesanal y más antigua de la que hablaré al final.

En el siglo XIX y en sus últimos años, este yacimiento ya estaba bastante bien explorado. En el año 1905, (1 de agosto), en el diario “Mensajero Leónes” se hace un encendido elogio de este yacimiento (que se ubica en Onamio), del que se dice que es “ÚNICO EN EUROPA” y se alude a los planes y al esfuerzo del Sr. Lazurtegui, para la explotación de esa “inmensidad de riqueza”, sorteando las dificultades que entonces existían para su transporte. Esta información periodística, se recogió de publicaciones realizadas en Argentina. Varios años después, en 1918 el Sr. Lazurtegui publica un librito muy conocido en El Bierzo (4) sobre este tema y al hablar de la “reserva del mineral de hierro y el coto Wagner”, dice textualmente que “radican los yacimientos de ese nombre en la región entre Ponferrada y Astorga”. En este libro hay ya una gran cantidad de información al respecto, e incluso un plano (levantado entiendo con brújula y mira taquimétrica) en el que se sitúan numerosas capas de mineral de hierro (5). Son varias, de forma un tanto lenticular y prácticamente paralelas. Están muy juntas (según este mapa) de tal modo que la anchura total del digamos paquete de estas, en general no supera los 30 metros. El plano se dibujó a escala 1 a 25 000, comienza un kilómetro al NO de la población de Onamio y continua hacia en naciente 21 kilómetros más. Además figuran numerosos datos referentes por ejemplo a la composición química del mineral y los diferentes tipos de minerales de hierro. En concreto hematites parda, carbonato de hierro, óxido de hierro y magnetitas. En lenguaje actual diríamos limonita (variedad hematites parda), siderita, oligisto y magnetita. Se detalla una relación de más de 100 zanjas de investigación, realizadas en una longitud de afloramiento de 22 km aportando datos concretos del número de “filones-capa” hallados y sus potencias.

En aquellas fechas Julio Lazurtegui, expuso como es sabido en ese libro sus proyectos para El Bierzo, al que pretendía transformar en “una Nueva Vizcaya”. Sería interesante analizar, con la perspectiva a que da el tiempo, si aquellos planes de J. Lazurtegui eran realistas o no, pero este es otro tema.

Cuando en el año 1952, se publicó la memoria del Mapa Geológico de Bembibre (primera edición) de nuevo aparece una amplia información sobre el potencial minero de este yacimiento y se describen una serie de labores (únicamente de investigación). Son prácticamente medio centenar, de las cuales algunas son las que debió hacer Julio Lazurtegui “descubridor del yacimiento”,. En estas fechas (1952) la Minero-Siderúrgica de Ponferrada era la propietaria del Coto. Se dice expresamente que el Coto Wagner, reconocido desde hace mas de 30 años por destacados ingenieros nacionales y extranjeros, se considera uno de los criaderos mas importante de la Península. Se cita su importancia a nivel europeo. Hay una larga serie de datos referentes a diversas facetas (mineralogía, extensión del yacimiento, composición química de los minerales…). Se considera que el yacimiento se inicia al SE de San Miguel de las Dueñas, es decir se excluye lo que luego sería el Coto Minero Vivaldi, ubicado en yacimientos al N.O. de la precitada localidad. Se dice que desde Onamio y hacia el este el yacimiento tiene un recorrido de unos 20 km. En definitiva, parece claro que al redactar esta memoria ya se conocían las publicaciones de J. Lazurtegui y también lo que Severo Gómez Núñez, un destacado berciano y hombre de ciencia en su tiempo, había expresado en Madrid en el año 1923 (6). En esta época eran los años previos al inicio de la explotación que ofrecía unas magnificas perspectivas en los círculos científicos de la época. En realidad, en 1952 ya estaban en marcha las labores mineras.

En el año 1956 ya se perciben en fotografía aérea del conocido como “Vuelo Americano”, las edificaciones en la bocamina que está entre Calamocos y Onamio. Asimismo, en una longitud de unos 500 metros, se aprecian los hundimientos en el terreno, coincidiendo con la traza del “filón o filones”. Sin embargo el poblado minero, llamado Poblado de la MSP (hoy Poblado de Onamio), no estaba edificado. Sólo hay una edificación que podría corresponder a lo que con el tiempo sería el llamado “Economato del Poblado”.

Cuando en el año 1973, el IGME publicó en su serie MAGNA) una segunda edición del mapa geológico de la hoja de Bembibre (hoja nº 159) de nuevo se vuelve a citar este yacimiento de hierro y a los cotos “Wagner” y “Vivaldi” que lo contenían. Es en esta hoja en la que figura actualmente la cartografía más actualizada a escala 1 a 50.000. No obstante, ya no se le dedicó tanto espacio en la memoria de la hoja, como en la edición anterior. Así, se sitúan los niveles ferruginosos que entonces aun se estaban explotando en un paquete de pizarras (esencialmente) datadas como Ordovícico Medio-Superior. Curiosamente no figura en el correspondiente mapa geológico el Poblado Minero, por un evidente omisión en la base topográfica, ya que entonces ya existía. Cabe señalar que en el mapa de esta serie MAGNA, se ve nítidamente que el yacimiento que parte de la zona de Molinaseca, se sigue hasta Viforcos, es decir 21 km al este. Lo que ya se sabía en tiempos de J. Lazurtegui.

Aunque la cartografía no es muy detallada, de la misma se deduce que los niveles de hierro explotables estaban con buzamiento invertido. Es decir, si contrastamos el mapa geológico con los planos de labores, resulta que las bocaminas de los transversales se emboquillan al NE de la traza del conjunto o paquete de capas y por tanto al muro de ese conjunto. Después se realizaría una larga galería general de arrastre que discurre pseudo-paralela a la traza del conjunto de capas, pero en general al SO es decir al techo del nivel con capas. Como este yacimiento tiene una longitud aún mayor de los 21 km ya precitados, llega a penetrar en las hojas contiguas, a la de Bembibre y en concreto la 158 (Ponferrada) y 193 (Astorga). En las hojas MAGNA precitadas (planos), apenas se hace referencia a este yacimiento, pero si en la memoria adjunta de ambas. Eran los años 80 y ya debía ser manifiesta la decadencia económica de estas explotaciones. En varios tramos de la zona explotada hay una cobertera de Terciario. Es obviamente un tipo de terreno tan distinto al que contiene la mineralización, que se distingue por cualquier persona sin dificultad alguna. Se le llama “el recubierto” en los planos de labores. En lenguaje minero a veces se le denominaba “el tapín”.

En la memoria del Mapa Geológico de España a escala 1 200 000 (hoja nº18 Ponferrada) y en edición más moderna (año 2021) de nuevo se vuelve ha hablar de este yacimiento, pero dejando claro que ya no está en actividad. Se precisa que la actividad minera se extendió desde 1951 a 1982.

En la actualidad estas antiguas minas están totalmente abandonadas, pero sus consecuencias aún siguen siendo a veces noticia en la prensa, debido al problema de las subsidencias que afectan al terreno en el que se asienta la localidad de Onamio, con sus casas y huertas. La última en el año 2023.Actualmente hay una manifiesta intención de volver a explotar este yacimiento.

Años 50 investigación en Coto Vivaldi

Los datos aportados por J. Lazurtegui se refieren a la vertiente meridional del rio Boeza, (Coto Wagner), pero la cartografía geológica de los años 40 y 50, ya podía servir para sospechar, que los filones de hierro, podrían tener continuidad en la vertiente opuesta del río. Es decir al norte de San Miguel de las Dueñas.

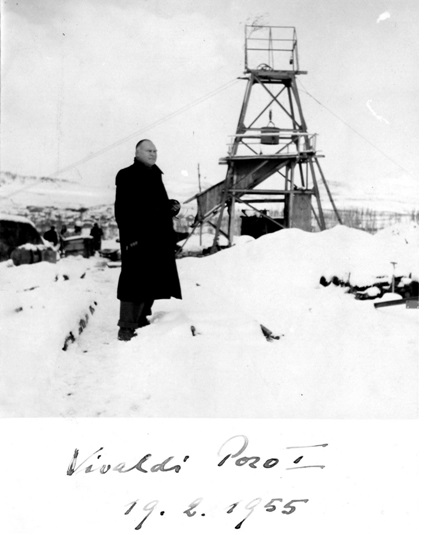

Fig.1.- Pozo Vivaldi. 19-2-1955. Federico Honigmann en primer plano.

En las hojas del Mapa Geológico de España (primeras ediciones a escala 1 a 50 000) tanto de Ponferrada (158) como de Bembibre (159), nada se dice al respecto, ni en los mapas ni en las memorias respectivas. Ambos corresponden a los primeros años de la década de los 50; pero en1955 el alemán Federico Honigmann, un personaje con una curiosa historia y vinculado en su momento con la Alemania nazi, ya aparece en escena. Quizá incluso antes, pues en febrero de 1955, aparece ya fotografiado junto a un castillete minero del Coto Vivaldi. No voy a entrar en valoraciones políticas, pero señalo que hay datos en Internet al respecto sobre su vida. Aún hoy día en el pueblo de Congosto, hay una calle que lleva su nombre. (7)

El Coto Minero Vivaldi se ubicaba a continuación del Wagner y la línea divisoria entre ambos debía ubicarse justamente en la pedanía de Calamocos, pero este detalle no lo puedo asegurar de modo rotundo. El Coto Minero Vivaldi fue posterior al Coto Wagner y su impulsor debió ser F. Honigmann, en base a todos los datos que yo conozco.

La cuestión es que en los años 1957-58, e incluso antes, se realizaron una serie de estudios y labores de investigación, que entonces debían ser punteros. La redacción de la memoria y sus planos se hizo en Madrid y se trató de una serie de sondeos mecánicos y también de labores de prospección geofísica. Estas tareas se llevaron a cabo por la Compañía de Prospección Geofísica SA. Los resultados se recogieron en dos informes. Uno cuyo título es: “Prospección geológico-geofísica de mineral de hierro en San Miguel de las Dueñas (León), para Coto Minero Vivaldi y Anexas.SA”. Lleva fecha de marzo de 1957.Hubo otro posterior (febrero de 1958) que se titula: “Estudio geológico, tectónico y magnético de detalle de Posada del Río, para Coto Minero Vivaldi y Anexas S.A.”. Consta de 21 páginas y varios planos. Se señalan únicamente los datos que en un primer análisis parecen de interés, tanto en uno como en otro.

Respecto al primero, se hace alusión a investigaciones similares ya realizadas en la zona de Astorga. También a investigaciones geológico-geofísicas llevadas a cabo anteriormente (en 1956). Se cita al Sr. Honigmann como Consejero-Director de Coto Minero Vivaldi y Anexas S.A. Los trabajos consistieron en la realización de perfiles magnéticos y sondeos eléctricos con el consiguiente apoyo de trabajos topográficos. Se realizaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1957, en la zona de San Miguel de las Dueñas. El personal técnico estaba formado por ingenieros de minas y geofísicos, bajo la supervisión del ingeniero Ismael Rosso de Luna y otra persona. Ambos estaban vinculados a una empresa llamada “Geoprosco” con sede en Madrid.

Se facilitan una serie de detalles sobre el proceso de toma de datos en el campo y las anomalías magnéticas detectadas. Se cita expresamente al “estudio de la variación de la componente vertical del campo magnético terrestre”. Puede ser un informe interesante para ver como se hacían prospecciones geofísicas en los años 50.

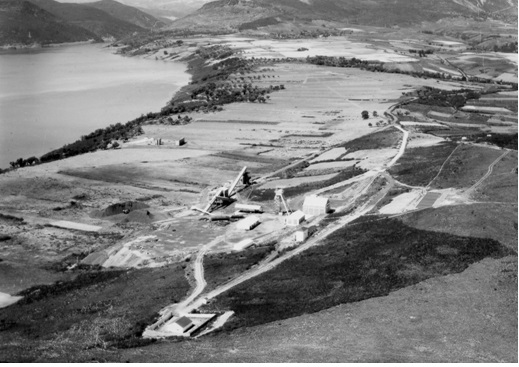

Hay alusiones a sondeos en la zona de Posada del Río, pueblo que pocos años después quedaría sepultado bajo las aguas del embalse de Bárcena. El correspondiente informe, es bastante extenso y contiene numerosos planos.. Probablemente sus conclusiones fueron modificas posteriormente, debido a nuevos estudios y al reconocimiento efectuados por las propias labores mineras. En los planos que se adjuntan a este informe de marzo de 1957 se reflejan sobre todo los resultados de las prospecciones magnéticas (planos y perfiles magnéticos) y los sondeos eléctricos. Hay por ejemplo uno a escala 1 a 2.500 con perfiles magnetométricos en la zona del Convento de San Miguel de las Dueñas. La zona investigada no obstante llegó hasta el pueblo de Arganza es decir unos 15 km al NO de San Miguel de las Dueñas. En estas fechas ya hay referencias a algunas labores mineras y se hace alusión a las obras de construcción del que luego sería embalse de Bárcena.

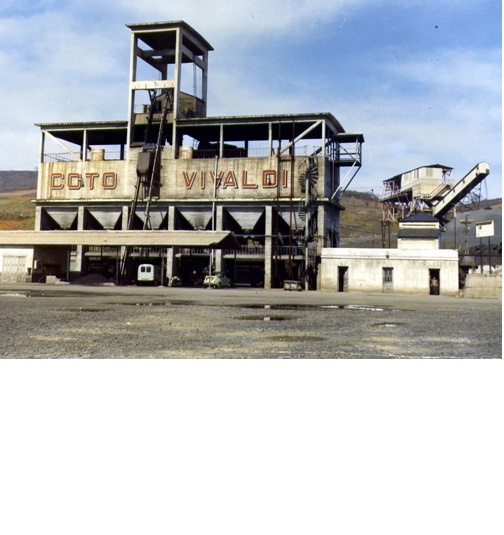

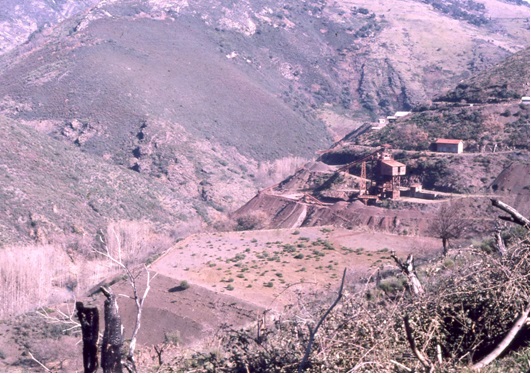

Fig.3 .-Instalaciones de Coto Vivaldi, junto al Embalse de Bárcena sobre el río Sil. El pantano debía estar recién construido. Se observan varias instalaciones mineras.

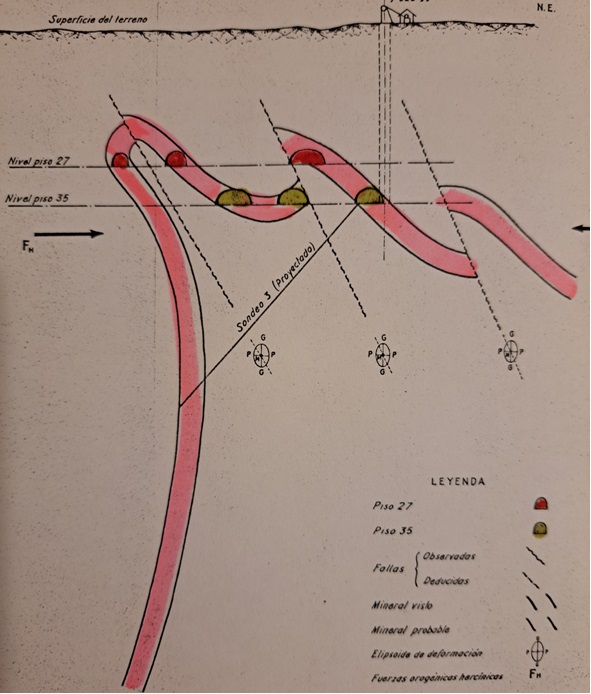

En el segundo de los informes (geológico, tectónico y magnético) que lleva fecha de febrero de 1958, , hay bastantes referencias a labores mineras en la vertiente septentrional del Boeza (cantera en Posada del Río y un pozo minero llamado Pozo IV, por ejemplo) y también a sondeos mecánicos ya realizados. Hay planos de las labores precitadas. Se alude a la realización de una serie de sondeos mecánicos en la zona de Posada del Río. También se habla de los elipsoides de esfuerzos y de deformación, explicando su significado. El informe contiene sobre muchos datos de índole geológica que señalan (estratigrafía, litología, estructura…), que no se van a describir ahora. El informe fechado en Madrid, está firmado por Ismael Rosso de Luna (Compañía de Prospección Geofísica S.A.) y F. Freitas.

Fig.4.- Estructura geológica del yacimiento entre los ríos Boeza y Sil, según el estudio del año 1958. Coto Vivaldi. Zona de Posada del Río.

A partir de los varios planos presentados, es evidente que había ya varios centenares de metros de galerías mineras distribuidas en dos niveles (27 y 35), separados por una diferencia de cota de 40 metros. Se hace alusión a 4 pozos (I-II-III y IV). Había además varias infraestructuras mineras, ubicadas entre los ríos Boeza y Sil. Hay cortes geológicos mostrando la estructura del yacimiento (fig. 4) y también un esbozo de mapa geológico general (escala 1 a 50 000), que contiene algunos errores notables…pero que recoge datos de lugares ubicados a varios kilómetros al norte (Cobrana) y al este (Paradasolana).

Coto Wagner. Plan de labores para 1966

Los planos incluidos en los planes de labores, que año tras año se presentaban a la Jefatura Provincial de Miansreflejan la situación del año al que corresponden y además un poco la historia del laboreo minero de cada explotación. Se actualizaban cada cierto tiempo, dejando a menudo constancia de antiguas labores. A partir de los planos (escala 1 a 2.000) y otros datos del Plan de Labores para el año 1966, se deduce que esta explotación tenía unas características similares (en algunos aspectos) a las de las minas de carbón de la zona próxima de Torre-Bembibre. Hay no obstante también importantes diferencias. Lo que en la zona carbonífera citada, eran capas de potencia siempre inferior a un metro (en general bastante menos), en estas minas de hierro eran capas de potencia superior a los 2,5 metros y llegando a los 11 (datos de Julio Lazurtegui), en esta parte del recorrido del yacimiento que discurre entre Calamocos y Paradasolana. En este tramo del yacimiento la explotación pasó por debajo del núcleo habitado de Onamio.

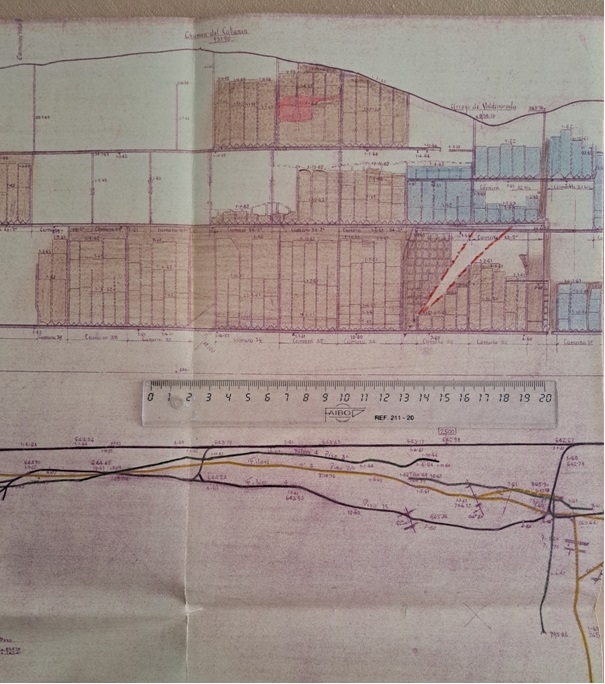

Fig.5.-Labores del paraje conocido como el “Chamón del Cabañin”, (a 2500 -3000 metros de bocamina principal). En la parte superior perfil sobre plano (s)- capa (arranque). En el parte inferior plano en planta de las labores de preparación, (galerías diversas). En los primeros años de la década de los 60 en esta zona estaban las labores.

La dirección general de estas capas de mineral de hierro es de NO-SE y discurren muy próximas. La potencia total de conjunto de capas (pseudo-paralelas) no debe superar los 20 metros. Son el equivalente de los paquetes o conjuntos de capas de la minería del carbón. Aunque en los planos de labores se dice que su dirección es, S-37º-N, a la vista de los planos topográficos de superficie yo diría que la dirección general de estos filones forma un ángulo de prácticamente 50º con la dirección E-O (coordenadas UTM-29 ED 50). El buzamiento de 80º N, si parece bastante aceptable. Según datos de la Hoja nº 159 (Bembibre) del Mapa Geológico Nacional (Serie MAGNA), el buzamiento en la zona entre Calamocos y Paradasolana está invertido.

Los planos de labores reflejan la existencia de una galería de base general (llamada Galería General de Arrastre), numerosos transversales y también galerías en niveles superiores al de la galería general precitada. Esta Galería General de Arrastre (GGA) es sin duda la labor que mas continuidad tuvo a lo largo de los años de explotación anteriores a 1965. Era la labor de preparación principal.

La GGA se emboquilló en cota 634, según los planos de labores, pero al consultar modernos planos parece que más bien han de ser 644 (así lo consideremos en adelante) pero este dato no es relevante en principio. Esta galería general se emboquilló al NE de las capas, es decir a muro (recordemos lo del buzamiento invertido), pero poco a poco fue discurriendo hacia el techo de tal modo que al SE de Onamio ya discurre claramente al techo. Probablemente discurría sin seguir la traza de las capas (galería en estéril) y por ello tiene tramos muy rectilíneos. A diez metros en planta y en la misma plaza minera y lógicamente a la misma cota, se inició otra labor (transversal). Ambas labores se conocieron como los transversales “Cabezo”. La plaza minera se ubicaba en el paraje de “EL Revolvedero” y es la más próxima a la localidad de Calamocos. Se halla a escasas decenas de metros de un camino (hoy carretera), que va de Calamocos a Molinaseca. Su posición en coordenadas actuales (ETRS89.UTM-29) es: X= 704 762 // Y = 4 715 760

Fig.6 .- Imagen del SIGPAC en la que se aprecia la plaza principal de la mina y la ubicación de la entrada de la Galería General de Arrastre (B.M.G.). Muy cerca estaba un transversal. Se observan las instalaciones del exterior y la carreta de Calamocos a Molina con la cerrada curva del “Revolvedero”.

En 1965 se utilizaba un sistema de coordenadas parciales, que no son UTM (lógico), pero tampoco Lambert, que eran entonces creo las coordenadas absolutas digamos oficiales. No obstante, se pueden trasformar en coordenadas absolutas de las usadas actualmente.

En 1965, según el Plan de Labores el Ingeniero Director (director facultativo):era D. Julián Llama Alonso. La mina se denominaba Coto Wagner y la empresa explotadora la Minero-Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El director facultativo la definió como una mina de montaña dividida en tres pisos, llamados entonces 1º-2º y 3º. En efecto en esta época y a una distancia de 3860 metros de bocamina principal, así era. Las cámaras de explotación existían entre todos los pisos. Por norma general la diferencia de cota entre 1º y 2º era de 100 metros, entre el 2º y 3º de 75 y entre este y la superficie oscilaba entre 60 y 100 metros. El piso 1º era el emboquillado en la plaza principal.

Se destacan solo algunas labores realizadas hasta diciembre de 1965, tanto de preparación como de arranque. Entre las primeras están las galerías en guía y los transversales que a veces se llaman recortes. Las labores de arranque del mineral se denominan en este tipo de mina, cámaras. Son el equivalente de los talleres de explotación de las minas de carbón. Las cámaras iban numeradas en sentido de avance de la explotación, que era de NO a SE. El número y longitud de los macizos arrancados, aumento considerablemente el SE de Onamio. Ello supuso obviamente el aumento general de las demás labores mineras. Este aumento se debió a la existencia de una falla localizada a 1 km al SE de Onamio. Se trata de una falla inversa, que levantó el límite Ordovícico -Terciario unos 150 metros (en cota). Además, había numerosas chimeneas entre los pisos y también algunas que llegaron al exterior, para facilitar la ventilación entiendo.

Los diversos transversales se emboquillaron siempre al NE de la Galería General de Arrastre, es decir al muro del paquete de filones. Estos transversales (excepto el de la plaza principal) se emboquillaron todos al SE de Onamio, es decir después de que la explotación hubiere discurrido por debajo de las edificaciones de este pueblo. Antes de llegar a Onamio (al NO) hay además de las galerías que parte de la plaza principal, otras en cotas superiores. La galería General de Arrastre que fue subiendo poco a poco de cota (como es lógico) y en 1965 había alcanzado la cota 655. A 3.200 m de la plaza principal, se había detenido y se siguió con una galería en guía (siguiendo filón) pero a esa cota.

Las fechas más antiguas anotadas se remontan a 1952. Las fechas más recientes corresponden al año 1965. A continuación se describen un poco más detalladamente las labores en el entorno inmediato del pueblo de Onamio

- Labores en Onamio

A continuación se realizara un resumen muy general. Se trata de labores de preparación, de arranque y varias chimeneas, (alguna de ellas hasta el exterior) que se efectuaron en los años 1957 y 1958.

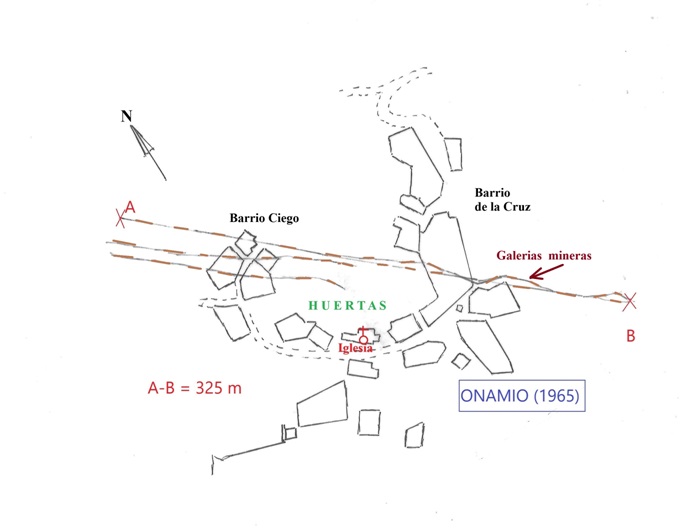

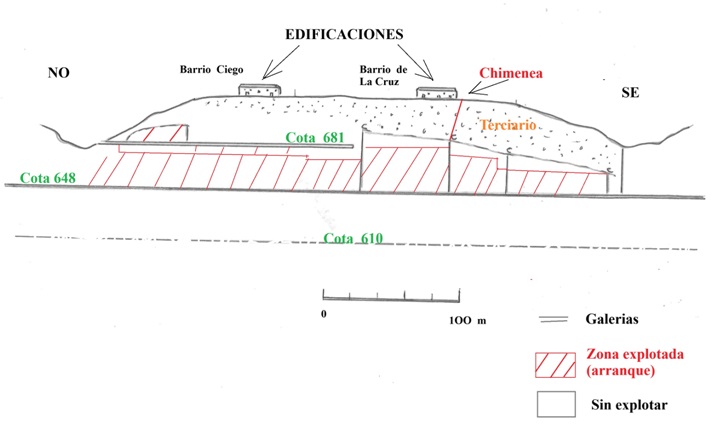

Las labores mineras tanto de preparación como de arranque cruzaron dos barrios de Onamio. El más occidental, llamado el Barrio Ciego y el más oriental llamado Barrio de la Cruz. Asimismo se cruzó lógicamente una zona de huertas que hay entre ambos y que está a una cota inferior a la de esos barrios y al resto del pueblo.

Las labores de preparación se efectuaron en dos niveles separados por una diferencia de cota de 35 metros. Las labores de arranque se efectuaron entre las cotas de esos dos niveles y cruzando bajo el casco urbano de un extremo al otro sin interrupción alguna. No obstante, siempre quedó entre la parte más alta de la zona explotada y los cimientos de las casas del pueblo una diferencia de cota de entre 30 y 35 metros, cómo mínimo. Al cruzar las huertas esta diferencia de cota quizá fue sólo de 25 metros. Este detalle no aparece reflejado en el plano de labores. Es difícil precisar más a partir de los datos que yo tengo.

Además de las labores de preparación y de arranque se efectuaron varias chimeneas cuya misión habría de ser entre otras, determinar donde se hallaba el contacto con el “recubierto” y dar ventilación. Una de estas chimeneas discurrió bajo edificaciones del Barrio de la Cruz y debe ser justamente la que finalmente caló al exterior, unos pocos metros al este de la Calle de la Cruz y que en el año 2023 provocó un pequeño hundimiento en el terreno. Es posible que sea la misma que según comentarios, iba a calar a una casa y que tras avisar a los responsables de la mina, se desvió lo suficiente como para no calar bajo la casa.

Podría facilitar una muy extensa relación de datos numéricos sobre cotas, magnitud de los macizos dejados y otros detalles más, pero creo que eso es mas propio de un estudio de estabilidad (subsidencias) que de un artículo como este. Además, no tengo datos concretos sobre la potencia de los filones explotados, detalles este que es esencial, para el estudio de las subsidencias mineras. Adjunto no obstante varios planos con su escala gráfica, que sirven para aportar más información.

Parece evidente, que la dirección de la empresa era consciente del potencial peligro, que las labores mineras suponían para la estabilidad de las edificaciones y por ello se disminuyeron de modo claro las labores y se realizaron chimeneas de reconocimiento. No obstante, no se pretende analizar el problema de las subsidencias, pues no se dispone de datos suficientes n

Fig.8.- Plano calcado a mano del plano del Plan de Labores para 1966. En el mismo figuran las labores de arranque y su paso por debajo del Barrio Ciego de Onamio y del Barrio de La Cruz. En medio hay huertas, que están a cota ligeramente inferior a las de los barrios, detalle este que no se reflejó bien en este perfil del Plan de Labores.

Al comparar los datos del Plan de Labores para 1966 con los planos catastrales actuales (SIGPAC) es posible determinar con precisión aceptable, sobre que fincas urbanas actuales hay antiguas labores mineras (al menos de preparación) efectuadas.

Cuando se ha preguntado a personas de Onamio, éstas sostienen que el deterioro de la antigua iglesia parroquial del pueblo (iglesia de San Salvador), no estuvo relacionado- en su opinión- con la explotación minera y que hay que atribuirla al abandono que el viejo edificio experimentó durante años. La explotación minera (labores de preparación) no pasó bajo la iglesia y yo no disponemos de datos para establecer una relación causa-efecto entre la explotación precitada y el deterioro de la iglesia.

Fig.9.-Este plano (ortofoto del SIGPAC) hay que compararlo con el de la figura 7 . Se señalan los limites mas probables de la zona (vista en planta) afectada por labores de preparación. Se indican los puntos en los que se detectaron subsidencias en superficie (S) y se indica la posición de la antigua iglesia de Onamio , hoy desaparecida.

Planta de tratamiento de minerales de hierro del noroeste

En el año 1968 se constituyó un grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Industria (INI) y las sociedades mineras, Coto Vivaldi y anexas y Coto Minero Wagner. Este último era propiedad de la conocida empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El objetivo era llevar a cabo, la construcción de una planta de tratamiento del mineral que se estaba extrayendo en la zona comprendida a grandes rasgos entre San Miguel de las Dueñas y Paradasolana.

En el proyecto de tal planta se dice expresamente que “el mineral de Ponferrada, por su calidad de semifosforoso y sobre todo por su mediana ley en Fe y relativamente alto contenido en sílice, alúmina y otras impurezas, se esta situando en cada vez mas comprometida coyuntura ante las crecientes exigencias que impone el arrollador proceso tecnológico de la siderurgia”. Luego explica que hay unas grandes reservas o recursos mineros (se cita la cifra de 1 200 000 toneladas anuales), pero “prácticamente sin mercado”. Este era el problema: comercializar el producto (mineral de hierro). Se llego así a la conclusión por parte de una de las sociedades implicadas en este consorcio, (Coto Minero Vivaldi y Anexas S.A.) de que era preciso buscar minerales de hierro no fosforosos y además construir una planta de concentración y paletización. El emplazamiento propuesto de modo provisional en este proyecto era San Miguel de las Dueñas, en terrenos propiedad de Coto Vivaldi y al lado de la estación de ferrocarril. Jamás se llevó a cabo tal planta en San Miguel de las Dueñas, si bien entre Paradasolana y Onamio se instó un horno de calcinación. Ver figura 10.

Se alude al hecho de que aunque el proyecto se vio viable, había que sortear una serie de problemas financieros que afectaros gravemente a Coto Minero Vivaldi y Anexas SA. Se recurrió pues a la “Acción Concertada para la Minería del Hierro” con el fin de superar los citados problemas financieros. En definitiva que Coto Minero Vivaldi pidió auxilio al Estado, haciendo alusión a “los intereses generales del País”.

Se hace referencia a los yacimientos de hierro del NO de España en general y a los de la zona comprendida entre Ponferrada y Astorga y se puntualiza también que en esa fecha el mercado nacional, no estaba interesado en consumir los minerales de la zona de Ponferrada “en su estado actual”. El proyecto es muy extenso, pero por lo que al presente artículo respecta lo más interesante que cabe señalar, es que pone de relieve el problema que finalmente llevaría al cierre de las minas: la calidad del mineral no era suficiente para ser rentable comercialmente.

Fig.10 .-Instalaciones del exterior. Horno de calcinación.

Está fuera de toda duda, que las minas de hierro explotadas en Brimeda (muy cerca de Astorga) forman parte del mismo grupo de “filones-capa” que se explotaron en El Bierzo. Hay además una serie de conexiones más entre ambas explotaciones. Al margen de los datos que figuran en publicaciones diversas, yo me voy a remitir esencialmente a las explicaciones e informaciones que me facilitó José Ángel Ventura, vecino de Astorga y que en los años 60 trabajó como administrativo en estas minas ubicadas a muy escasos kilómetros de Astorga. Tan escasos que muchos de los trabajadores vivían en Astorga y seguramente se desplazaban hasta la mina en bicicleta o andando.

Según sus recuerdos personales, (no en base a documentación escrita), en realidad había dos explotaciones distintas, una propiedad de Coto Minero Vivaldi y otra denominada Coto San José, que era propiedad de un señor alemán, de nombre Federico Honigmann. Es el mismo individuo que estuvo vinculado al Coto Minero Vivaldi. Según recuerda José Ángel Ventura era un tipo con mucho dinero al igual que su esposa.

Aunque trabajó para Coto Vivaldi, luego se le expulsó o se marchó de esta sociedad y entonces se puso a explotar por su cuenta el que se llamaría Coto Minero San José. El campo de explotación se situaba en las cercanías de Astorga, donde también Coto Minero Vivaldi tenía presencia. El alemán era dueña de una gasolinera en Astorga y de un bar llamado el Bar Minero.

José Ángel Ventura trabajaba para Coto Minero Vivaldi (su sede principal estaba en Ponferrada), pero por conversaciones mantenidas con personal ligado al trabajo, tenía algunos conocimientos de Coto Minero San José, si bien con el paso de los años, es lógico que estos se vayan desdibujando en la memoria. El pozo minero explotado por Vivaldi era el nº 7. Al principio la empresa estaba en condiciones muy precarias, pero poco a poco la situación fue mejorando y llegó a contar con 4 personas en la dirección técnica. Eran ingenieros de minas (ingeniero superior en unos casos e ingenieros técnicos en otros). En algunos casos esos directores de labores tenían a su disposición un automóvil con su conductor. Todo un lujo. Recuerda incluso los nombres de los técnicos: Antonio Ducht Porta, Federico Girón, Faustino Corsino, José Antonio y además un tal Prieto que era el jefe de la sección de sondeos. El personal administrativo estaba formado por un jefe (Cipriano Gutiérrez), un jefe de almacén y compras ( Alfredo Quintana), un almacenero ( Sr. Lanchares) y un listero (José Luis Díez). Además había un practicante llamado Miguel Carro.

Asimismo señala José Ángel Ventura que en épocas de escasez de agua y con el fin de abastecer a la ciudad de Astorga, se utilizó el agua almacenada en las minas abandonadas de Brimeda y en concreto de un pozo ubicado en el paraje llamado El Sierro.

El yacimiento perdido

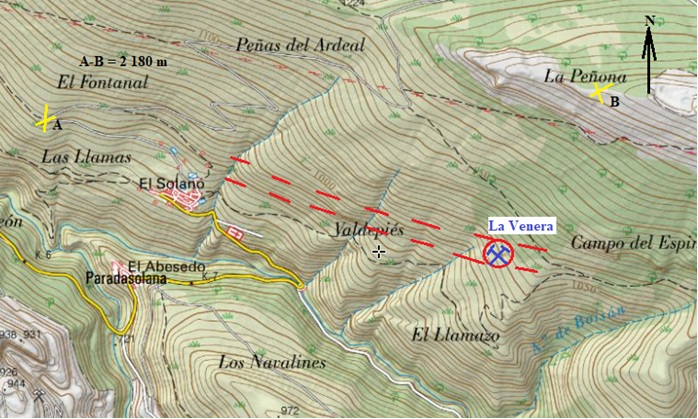

Aunque hay bastantes noticias de prensa e incluso publicaciones científicas, sobre estas minas de la zona de Calamocos-Onamio-Paradasolana, en buena medida debidas al problema de las subsidencias detectadas bajo el suelo de Onamio; hay muy pocas acerca de una vieja explotación, casi artesanal que existió entre Paradasolana y el arroyo de Vendañuelo. Se halla el “filón” en el paraje de nombre bien elocuente, “La Venera” al NE de Paradasolana, al lado del cual hay aún restos del horno de calcinación (circular) y de la fragua, dedicadas al proceso de transformación del mineral en hierro propiamente dicho. El historiador Manuel Olano Pastor tiene datos concretos de sus medidas.

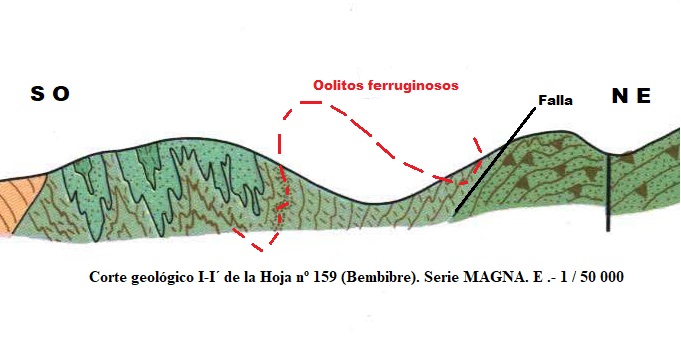

Este paraje fue reconocido por el autor del presente trabajo hacia 2005 junto con el historiador precitado, el Dr. Ingeniero de Minas Roberto Matías Rodríguez y un vecino de Paradasolana, Benigno González López, después se realizaron otras dos visitas, una acompañado por un vecino de Castropodame (Benito Panizo Prada) y la última el pasado mes de febrero y acompañado de Avelino Lordén Reguero, otro vecino Castropodame. Hay una zanja de unos 100 metros de longitud y una anchura de 3-4 metros. La profundidad es de 0 a quizá 10 metros. Discurre de poniente a naciente, es decir siguiendo la dirección general de la estratificación en la zona, pero no es un afloramiento continuo. Esta claro que esta diminuta (para nuestro tiempo) explotación funcionó, antes de que se llevase a cabo el laboreo a gran escala en los años centrales del pasado siglo XX, por la precitada empresa. El Sr. Benigno afirma que el mineral se llevaba en carros hasta Compludo, donde existió en efecto una conocida ferrería que aún perdura. Esa antigua explotación minera sería sólo a cielo abierto Este “filón perdido” es de goethita, se halla a una distancia superior a 1 km de la traza del conjunto de filones explotados por la MSP y que ya Julio Lazurtegui había localizado de modo bastante correcto en 1918. ¿Qué explicación geológica tiene esto?. Analizada someramente la cuestión, se puede suponer que modificando ligeramente la estructura geológica, que señala la hoja 159 del MGN (Serie MAGNA) en el entorno de Paradasolana, se podría explicar de modo lógico la presencia de este filón. Es lo que pretendo señalar en el corte geológico, que adjunto a continuación.

Fig.11.-Sobre el corte realizado por el IGME en 1972, he dibujado la traza que me parece más lógica, de los niveles que contienen mineralizaciones de hierro (oolitos). Así se explica de modo simple la presencia de esas mineralizaciones en la ladera del Solano (NE).

Aunque pueda parecer que estos yacimientos de mineral de hierro, nada tienen que ver con los explotados al SO de Paradasolana, si se observa la constitución geológica (ver figura 11) es evidente, que seguramente se trata de un mismo yacimiento en sus orígenes, como se explica más adelante.

Gracias a unas notas de Manuel Olano se aportan una serie de detalles interesantes. El primero es que hay detectada la presencia de dos filones más, en la vertiente norte del río que pasa por Paradasolana y Castrillo del Monte, es decir en la ladera entre Paradasolana y el arroyo de Vendañuelo. Esos dos filones se ubican (según informaciones del vecino de Paradasolana ya citado), en los parajes de “Las Chanzas” y “La Portilla”. Este último correspondería, según el historiador Manuel Olano Pastor (8) a un yacimiento que ya en el siglo XVIII, habría localizado el conocido ingeniero Carlos Lemaur. Hay un documento del año 1778, que cita M. Olano con más detalles sobre este yacimiento de “La Portilla” de Paradasolana.

Fig.12.-Sobre el plano topográfico del SIGPAC, he señalado la traza más probable de las capas con mineral de hierro en la ladera del Solano y he situado la antiquísima explotación de “La Venera”.

A partir de los datos suministrados por el vecino de Paradasolana, se sabe que antes del año 1935 (aproximadamente) un hombre llamado Baltasar López Folgado, era el encargado de llevar el mineral de esa parte del Solano hasta la herrería de Compludo. Baltasar López trabajaba para una compañía de Bilbao. Parece clara pues la conexión entre gentes de negocios del País Vasco y estos yacimientos de hierro, lo cual es perfectamente concordante con otras informaciones ya conocidas.

Es evidente también que no hay un solo “filón” si no varios, lo que desde el punto de vista geológico resulta más lógico. En sus orígenes estos filones de hierro se formaron en un plano (sedimentación) prácticamente horizontal que tenía continuidad en lo que hoy día es dirección E-O, pero también en dirección N-S. En consecuencia, en la ladera del Solano, posiblemente exista una traza de varios kilómetros con filones de mineral de hierro que ha de discurrir más o menos paralela a la que al sur del río de Paradasolana y Castrillo, es conocida desde hace más de un siglo. Ver figura 12. Es mi intención seguir investigando este o estos “filones perdidos” y que posiblemente ya en el año 1883 eran conocidos incluso en publicaciones a nivel científico. (9)

La presencia de filones de hierro en esa ladera del Solano, no figura en la cartografía geológica de la hoja nº 159 (escala 1 a 50 000. Serie MAGNA) del Mapa Geológico Nacional.

Agradecimientos

La redacción de este artículo y sus imágenes ha sido posible gracias a la ayuda de una serie de personas y asociaciones culturales que quiero citar. Me refiero a Rodrigo Hompanera Martín activo miembro de la Asociación Cultural y Minera MSP y también al “plantilla” de Hulleras de Coto Cortés Leandro Fernández. También a la Asociación Mineralógica “Aragonito Azul” de Bembibre y su presidente Juan Manuel Rincón Rivero. Gabriel Fernández me facilitó una serie de antiguas fotografías, realizadas en su mayor parte por su padre Alfredo Fernández Álvarez, que tuvo vínculos con esas antiguas explotaciones mineras. José Ángel Ventura, antiguo trabajador de las minas de hierro de Brimeda, también me habló de sus recuerdos. El ingeniero de minas Rogelio Cerdeira Crespo, antiguo compañero de trabajo y buen amigo desde entonces, revisó el borrador de este artículo para evitar algún despiste que siempre hay. Por último, quiero agradecer a los vecinos-as y personas vinculadas a Onamio que me contaron lo que recuerdan de estos yacimientos de hierro y su relación con este pueblo berciano.

NOTAS y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

NOTAS

1.- El historiador José A. Balboa de Paz en 1992 escribió algo al respecto. Ver referencia bibliográfica nº 1.

2.- Ver referencia bibliográfica nº 6.

3.- En 1605 el Ayuntamiento de Molinaseca, tal y como hoy lo entendemos no existía. En 1605 Molinaseca debía ser una población con jurisdicción sobre si, es decir no agrupada (como hoy día) con otras poblaciones para formar un ayuntamiento. El término de Molinaseca en 1605 habría de ser un terreno, que no habría de coincidir con lo que hoy es el término municipal del ayuntamiento que lleva su nombre.

4.- Este librito (no llega a las 150 páginas), es yo diría que un clásico para todas aquellas personas amantes de la historia, la geología o la minería del Bierzo. Su título es elocuente: “Una Nueva Vizcaya a crear en el Bierzo”. Su autor D. Julio de Lazurtegui sigue siendo actualmente un personaje con mucha presencia en los recuerdos de Ponferrada y El Bierzo en general.

5.- Aunque en la bibliografía existente sobre este yacimiento, se habla de “filones”, yo creo que es más correcto desde el punto de vista geológico, hablar de capas de mineral de hierro. Son verdaderas capas porque sus limites (muro y techo) son concordantes con las rocas que las rodean y porque además su origen es sedimentario.

6.- Conferencia pronunciada en Madrid el 26 de febrero de 1923, en la Real Sociedad Geográfica, por el General de Artillería D. Severo Gómez Núñez. Ver referencia bibliográfica nº5.

7.- Sobre este personaje hay datos en Internet. Ver referencia bibliográfica nº 9

8.- Ver referencia bibliográfica nº 8

9.- En 1883, se alude de modo relativamente amplio a las minas de hierro de Paradasolana y parece que son yacimientos de la ladera del Solano.Ver referencia bibliográfica nº 10

Referencias bibliográficas

1.- BALBOA DE PAZ JOSE A. . El Bierzo en la obra de dos militares del siglo XVIII: Datoli y Munárriz. Año 1992

2.-INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA.Mapa Geológico de España. Hoja nº 159 BEMBIBRE. Escala 1 a 50 000. 1ª edición. Año 1952.

3.-INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Mapa Geológico de España. Hoja nº 159 BEMBIBRE.Escala 1 a 50 000. 2ª edición. Año 1973. Serie MAGNA.

5.-INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS Y GARCIA GONZÁLEZ M.J. Severo Gómez Núñez, un técnico reformista para El Bierzo.( 1859-1939). Año 1996.

6.- LAZURTEGUI JULIO (DE). Una Nueva Vizcaya a crear en El Bierzo. Altos hornos y acería en Ponferrada. Año 1918

7.- MENÉNDEZ SUAREZ C. Breve aportación a la historia minera del Coto Wagner de la Minero- Siderúrgica de Ponferrada SA. Rev. “De Re Metallica” 23, 2014. Pp. 39-53. Año 2014

8.- OLANO PASTOR M.I. El Ingeniero Carlos Lemuar en El Bierzo (1764-1778).Año 2015.

9.-ORIA V.R. Las vidas de Federico Honigmann, un nazi en Pradorrey. Astorga Digital 27-junio-2020

10.- SOLER JOSÉ M. Reseña geológico-minera y catálogo de minerales, rocas, etc. de la provincia de León. Año 1883. León.

———————————–

Bembibre, 24 de febrero de 2025 // Rogelio Meléndez Tercero